|

|

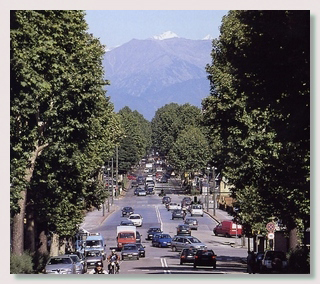

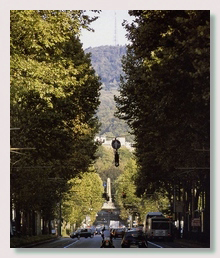

| | CORSO

VITTORIO EMANUELE II |

verso le montagne |

all'altezza di Porta Nuova |

verso la collina |

Il corso inizia dal ponte

Umberto I per finire in corso Francia. Dedicato al «Padre

della Patria», come veniva definito, e, anche al «Re

Galantuomo» è fra tutti i viali torinesi il più

imponente, alberato per gran parte della sua lunghezza. Il

corso è stato tracciato nel XIX secolo, quando la città

ha superato l'antico perimetro delle mura ed ha incominciato

a diventare città industriale. La prima parte dell'arteria,

da Porta Nuova al Po, fu aperta nel 1814 con il nome di corso

del Re poi viale dei Platani, corso di piazza

D’Arme, di S. Avvento. In seguito venne

prolungato verso nord-ovest, in occasione dello sviluppo urbano

progettato dall'architetto Carlo Promis. Fino a Porta Nuova

non ha portici e si incontrano palazzi come il Rossi

di Montelera e il Priotti,

dopo Porta Nuova è

porticata fino a corso Galileo Ferraris dove si incontra il

monumento dedicato al Re

|

|

| | |

|

Torino ha voluto dedicare questa via

al pontefice Pio V, Antonio Michele Ghislieri, l'unico pontefice

nato in Piemonte (Bosco Marengo 17/01/1504). Via parallela

a corso Vittorio Emanuele II inizia in via Nizza e termina

in corso Massimo d'Azeglio, fu ufficialmente aperta nel 1864,

anche se le prime case vennero edificate a partire dal 1854.

Alla fine dell’Ottocento al numero 11 vi era la casa

degli Angioli Custodi, istituita nel 1857, il cui scopo era

quello di fornire un’istruzione casalinga ed un’educazione

morale e religiosa alle povere giovani raccolte per la strada

e un asilo per una sessantina di lattanti mantenuti grazie

alla beneficenza della contessa Boncompagni nata Pollini.

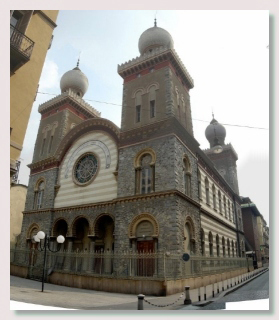

Via San Pio V è una via dalla tripla anima: case del

dopoguerra e degli anni Sessanta e Settanta nel suo tratto

iniziale (cioè nei pressi di corso Massimo d’Azeglio),

la Sinagoga (che si apre nella pedonalizzata piazzetta Primo

Levi) nel secondo, di nuovo palazzi antichi (che ospitano

bar, ristoranti e locali vari) verso via Nizza. |

|

| | |

|

Scorre parallela all’ultimo tratto

della ferrovia, quello che porta alla stazione di Porta Nuova,

tra l’incrocio con corso Sommeiller e la confluenza

con corso Vittorio Emanuele. E’ il 26 aprile 1852: durante

i preparativi per il trasferimento in luogo più sicuro

delle regia officina per la fabbricazione delle polveri da

sparo e della raffineria dei nitrati di zolfo, situate nel

cuore del Borgo Dora detto anche Borgo Pallone (da cui il

termine dialettale Balòn), succede l’irreparabile.

All’improvviso, per cause imprecisate, un’ampia

porzione della fabbrica salta in aria insieme a cinque tonnellate

di polvere da sparo, causando la morte di 26 civili. Quasi

tutte le case vicine vanno distrutte, ma la tragedia potrebbe

assumere dimensioni inimmaginabili. Soltanto l’eroismo

del sergente dell’arma di artiglieria Paolo Sacchi,

a capo di un gruppetto di coraggiosi, evita il peggio: costui,

con incredibile eroismo, riesce nell’impresa di isolare

le fiamme dalle centinaia di barili di polvere esplosiva rimasti

intatti.Durante la consegna di una delle tante onorificenze

ricevute. Paolo Sacchi si schernì: “E’

stata la Madonna della Consolata a proteggere la città,

non io”

fonte: La Stampa (Maurizio

Ternavasio) |

| | |

|

Strada parallela a corso Stati Uniti da

via Sacchi a corso G.Ferraris, diventa corso fino a corso

Castelfidardo. La via e il corso in un quartiere discreto,

fitto di case che risalgono al primo Novecento, sono dedicati

a Rodolfo Gabrielli, conte di Montevecchio, valoroso generale

che prese parte alla guerra di Crimea. |

|

| | VIA

CAMERANA (giÓ del Gazometro) |

|

Via del Gazometro la si raggiunge

provenendo dalla Strada di Stupinigi e svoltando a sinistra

sul corso Duca di Genova: la prima a destra di quest’ultimo

è proprio via del Gazometro (perpendicolare a via della

Ginnastica), che finisce in corso Piazza d’Armi.

Adesso riscriviamo l’indicazione con la toponomastica

attuale: per andare in via Camerana, nel cuore del quartiere

Crocetta-San Secondo, occorre percorrere via Sacchi in direzione

della stazione, girare a sinistra in corso Stati Uniti e poi

alla prima a destra, che èappunto la via in questione

(perpendicolare a via Magenta), che termina il suo percorso

in corso Vittorio Emanuele II°. Così va meglio,

vero? Passato e presente, insomma. Il passato è quello

del grandioso edificio che, dal 1838, forniva l’illuminazione

a gas grazie all’intraprendenza di una Società

anonima di torinesi e lionesi, che ottennero dal governo e

dall’amministrazione civica la facoltà di illuminare

la città. La via «dove si innalzava l’attuale

fabbricato, chiamato impropriamente Gasometro, che per l’esterna

sua architettura e per la ben intesa distribuzione interna

delle diverse concernenti officine si meritò le lodi

dei visitatori stranieri e nazionali», fu aperta nel

1847.Il presente è invece quello di una arteria ricca

di palazzi di un certo pregio architettonico dalla doppia

anima. Nel primo tratto, quello che collega via Legnano a

via Montevecchio, una serie di edifici ben tenuti, due dei

quali con dei meravigliosi bovindi alla francese. Il secondo,

invece, è un po’ più trasandato, anche

in virtù del continuo via-vai della attigua stazione.

Poche botteghe, la nuova sede dell’ente Bartolomeo &

C, un locale di strip-tease, un paio di ristoranti, un albergo

facente parte di una catena internazionale, un sexy-shop:

queste le attrazioni dell’attuale via Camerana, che

a differenza del secolo scorso inizia in via Legnano, anziché

dall’attuale corso Stati Uniti. Per finire, qualche

notizia sul personaggio cui si deve il toponimo. Giovanni

Camerana, nato a Casale Monferrato nel 1845 e morto a Torino

sessant’anni più tardi togliendosi la vita, fu

un magistrato che ebbe fama in qualità di scrittore

di sensibilità tardoromantica e di critico d’arte

nel periodo della cosiddetta Scapigliatura: il movimento artistico

letterario della seconda metà dell’Ottocento

altro non era che la libera traduzione del termine francese

bohème (vita da zingari), riferentesi alla vita disordinata

e anticonformista degli artisti parigini. Oltre che poeta,

fu anche pittore, e lasciò alcuni nitidi paesaggi che

esprimono soprattutto un’invincibile solitudine.

fonte: La Stampa (Maurizio

Ternavasio) |

|

| | |

|

|

|

Una volta, almeno sino ad

una ventina di anni fa, era sinonimo di prostituzione: “andare

in corso Massimo” era un modo elegante per dire che

si era interessati alla compagnia di qualche passeggiatrice

(eufemismo). All’epoca molti angoli della zona attorno

al corso (via Ormea, via Petrarca, corso Galileo Galilei…)

erano “occupati” da professioniste del sesso itinerante.

Ora il fenomeno si espanso in tutta la città, specie

in periferia, e la fama di corso Massimo d’Azeglio (quartiere

San Salvario-Valentino) è unicamente legata al fatto

di essere uno dei viali più belli di Torino. Il toponimo

lo deve a Massimo Tapparelli dei marchesi di d’Azeglio(Torino,

1798-1866), statista, presidente del consiglio, scrittore

nonché pittore. Inizia in corso Vittorio Emanuele II,

dove c’è il monumento a lui dedicato un tempo

dislocato sulla soglia dei giardini di piazza Carlo Felice,

e finisce in corso Bramante, al di là del quale continua

come corso Polonia. A proposito di monumenti: quasi di fronte

al castello del Valentino vi è quello dedicato a Quintino

Sella, opera del Reduzzi, inaugurato nel 1894. Il corso, che

da un lato costeggia il Valentino, e dall’altro è

ricco di edifici prestigiosi, scorre laddove, sino alla fine

dell’Ottocento, erano dislocate le cascine Ballard,

Olla, Perrone, Maggiordomo, San Paolo, L’ergastolo,

La Passerona: aperta campagna, insomma, almeno nel suo tratto

finale. Vi si alternano costruzioni recenti, comunque di gusto

(ad esempio quelle ai civici 2, 8, 10, 12, 16 e 22) a basse

palazzine ed edifici costruiti nei primi trent’anni

del Novecento: in uno di questi, all’angolo con via

Silvio Pellico, abitò per quasi tutta la vita il noto

sensitivo Gustavo Rol. Al numero 42 sorge l’Istituto

elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris, quello che lancia

il segnale orario a tutta l’Italia. Più avanti

vi è una serie di edifici che ospitano aule e laboratori

della facoltà di medicina. Dopo corso Dante, nell’area

ora occupata dal liceo Alfieri, sino al 1960 vi era la sede

della Società ippica torinese, uno dei capolavori architettonici

di Carlo Mollino.

fonte: La Stampa (Maurizio

Ternavasio) |

|

| | |

|

E’ una delle vie più chic

di Torino: pochi negozi, ma molte botteghe artigiane di pregio,

gallerie d’arte, laboratori, ristoranti e locali di

tendenza. E, al numero 7 (palazzo

Thaon di Revel), la sede principale dell’Istituto

statale d’arte Aldo Passoni. Via della Rocca, che si

trova nella parte est del centro, congiunge corso Vittorio

Emanuele II con piazza Vittorio Veneto, ed è praticamente

parallela al fiume Po. I suoi palazzi sono di grande pregio

architettonico, specie nel tratto compreso tra via Mazzini

e via Giolitti, ed è conosciuta come la via dei nobili

in virtù delle numerose famiglie patrizie che ci abita(va)no:

se si consulta una guida telefonica della fine degli anni

Sessanta, ci si imbatte nei nomi di Icheri di San Gregorio,

Della Chiesa di Cervignano e Trivero, Biscaretti di Cuffia

Chiò, Radicati di Primeglio, Amari di Sant’Adriano,

Balbiano d’Aramengo…Un po’ di storia, come

sempre. Inaugurata nel 1825, una delle poche vie per le quali

si rinunciò alla linea retta, imprescindibile caratteristica

di quasi tutte le arterie cittadine dell’epoca, prendeva

il nome dalla località, esistente in quella parte dell’agro

torinese, che sin dai tempi più remoti fu denominata

della Rocca in virtù di un piccolo forte con torre,

detto Bastione della Rocca, di cui si hanno notizie sin dal

950. Il sito occupato dal piccolo forte della Rocca funzionò

sino al 1829 come cimitero; nelle immediate vicinanze, nel

1777, vi fu eretta una chiesa dedicata a San Lazzaro. Ecco

alcuni numeri civici della via che hanno fatto (anche) la

storia di Torino: al numero 1 vi morì, nel 1864, l’astronomo

Giovanni Plana, fondatore dell’Osservatorio Astronomico

della città; l’edificio al civico 13 di proprietà

del barone Fedele Claretta, reso suggestivo da un meraviglioso

giardino interno, fu residenza degli ambasciatori di Spagna

e di Napoli, mentre al 14 aveva sede la Società di

scherma e di beneficenza della Guardia Nazionale di Torino,

istituita nel 1850. fonte: La Stampa (Maurizio

Ternavasio) |

|

| | |

|

Il protagonista di questa via: il conte

di Cocconato Napione, di nome Giovanni Francesco, secondo

nome Galleani, nacque a Torino nel 1745. Dopo la laurea in

Giurisprudenza, iniziò ad interessarsi di politica,

ma non solo. Fu presidente del consiglio delle Finanze, animatore

delle accademie cittadine Sanpaolina e Filopatria, coordinatore

di coloro che ebbero l’incarico di riformare l’università

torinese, vicepresidente dell’Accademia delle Scienze,

sovrintendente degli archivi di corte, esperto di architettura

e delle scienze mineralogiche: insomma, una sorta di Pico

della Mirandola tenuto in grande considerazione dalla casa

Savoia. Nel 1812 fu eletto membro della rinata Accademia della

Crusca. Proficua fu pure la sua attività divulgativa

e letteraria: da “Dell’uso e dei pregi della lingua

italiana” a “Vite ed elogi di illustri italiani”,

da “Estratti di opere di grido” a “Lettere

sull’architettura”. Napione morì a Torino

nel 1830, quando ormai la sua figura era assai nota anche

all’estero. La via a lui intitolata, tracciata nel 1825,

si trova in Vanchiglia. Parte da corso San Maurizio, termina

in corso Regina Margherita, e scorre più o meno parallelamente

al Po. Una strada piuttosto trafficata e rumorosa, percorsa

pure dal tram, che nel tratto iniziale, sulla destra, presenta

diverse case di gran pregio, alcune delle quali si affacciano

sul lungopo Macchiavelli. Il numero 2 è occupato dal

museo Casa Mollino, una sorta di esposizione permanente del

grande architetto torinese gestita da Filvio e Napoleone Ferrari.

Fu il pittore Vittorio Avondo a finanziare, con l’ingegner

Bologna, la costruzione di diversi palazzi del quartiere tra

i quali proprio per questo, poi donato alla Società

Piemontese di Archeologia e Belle Arti (fondata a Torino nel

1874) perché ne facesse la propria sede. In via Napione

aveva il negozio (un laboratorio di sviluppo e stampa fotografica)

Arturo Ambrosio, il fondatore della più importante

e prestigiosa casa cinematografica di produzione italiana.

Negli anni Venti, fino alla fine degli anni Cinquanta, in

questa via si trovava uno sferisterio nel quale si giocavano

gli incontri di pallone elastico. In un palazzo dalla doppia

entrata (via Napione e via Bava) ha vissuto negli ultimi anni

della sua breve esistenza Fred Buscaglione, mentre negli anni

Sessanta hanno abitato nello stesso caseggiato, posto all’angolo

con via Santa Giulia, lo scrittore Italo Calvino e l’editore

Giulio Einaudi.

fonte: La Stampa (Maurizio

Ternavasio)

|

|

| | CORSO

REGINA MARGHERITA (giÓ S.Massimo e Santa Barbara) |

|

|

Il corso, lungo quasi 10

chilometri, partendo ad est dal Po attraversa quartieri popolari,

in un alternarsi di vecchie case e di costruzioni nuove, alberato

per lunghi tratti, dal quartiere Vanchiglia, lascia sulla

sinistra i Giardini Reali e le Porte

Palatine, con un tunnel supera Porta Palazzo, attraversa

il quartiere Valdocco dove un tempo vi era il patibolo ( rondò

dla forca) e, superata la ferrovia attraverso un

sottopasso, costeggia il parco della Pellerina per poi terminare

ad ovest nella tangenziale di Torino. Il corso è stato

tracciato nel XIX secolo, quando la città ha superato

l'antico perimetro delle mura ed ha incominciato a diventare

città industriale. É intitolato alla Regina

Margherita di Savoia, prima regina d'Italia(1878). Prima dell’attuale

aveva un altro toponimo, anzi due: sino a piazza della Repubblica

era conosciuto con il nome di corso Santa Barbara, mentre

il secondo tratto era chiamato corso San Massimo. Aperto nel

1818, corso Santa Barbara derivava l’appellativo da

una fontana, posta nelle vicinanze di un’antica cappella,

la cui acqua, fresca e salubre, serviva al bisogno del mercato

di Porta Palazzo. Corso San Massimo invece, inaugurato quattro

anni più tardi, fu dedicato all’omonimo santo,

primo vescovo di Torino, vissuto a cavallo tra il quarto e

il quinto secolo. |

|

|

|

|  |